前言

2021年6月26日,第九届中国产业园区持续发展论坛在上海市青浦区成功举办。同济大学发展研究院院长任浩教授在会上作了《双重冲击下园区新发展:趋势判断与关键突破》主题演讲,以下是演讲的详细内容。

双重冲击下园区新发展:趋势判断与关键突破

---在第九届中国产业园区持续发展论坛上的主题报告

一、双重冲击的定义及影响

1. 疫情的冲击

2020年新冠疫情的爆发以及在全球的蔓延扰乱了中国和全球的经济、生活和社会的正常运转。当前,我国所处疫情的时期应是后疫情时期。后疫情是指疫情大致控制但并未达到结束时期,还存在内部反复和外来输入的不确定过程时期,既不同于疫情期,即疫情流行和爆发期,也不同于疫情后,即疫情已经结束期。

疫情的冲击是指疫情的爆发对人类健康、经济增长、社会发展、国家安全和国际关系等许多方面的广泛影响,其表现形式是对现在的社会生产、生活模式和经济运行机制被迫发生改变。

2. 逆全球化的冲击

“逆全球化”是指在经济和政治考量下的逆转全球化的进程,主要表现如“单边主义”和“去中国化”的全球化。不同于“反全球化”,即指反对传统全球化的思想、政策和行为;也不同于“去全球化”,即指要收紧全球化措施、减弱全球化影响。 逆全球化的冲击是指“逆全球化”会使全球产业链发生重构,可能要由过去追求交易成本最低的原则,改变为追求社会成本最低的原则,即在考虑经济效率的同时,把追求产业安全性、供应链可控性作为生产环节和工序区域配置的重要标准。具体表现为全球产业链朝着内向化趋势发展,一部分重要的关键产业可能回撤国内等。

3. 双重冲击对园区发展的影响

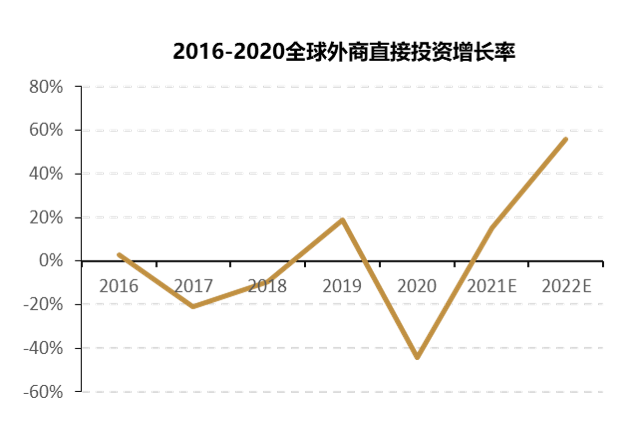

疫情和逆全球化的双重冲击,实质上是长期与短期、经济与社会等影响效应叠加的巨大冲击。新冠疫情的爆发是一次突发性全球公共卫生事件,持续的时间相对来说是短期的。据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)《全球投资趋势监测》报告显示,2020年全球外国直接投资仅为8590亿美元,与2019年的1.5万亿美元相比下降了44%,预计2021年将会触底反弹,增速在10%-15%,但仍会比2019年低25%左右。

图1 2016-2022E年全球外商直接投资增长率

这些数据显示:短期内新冠疫情造成世界经济增长乏力、国际贸易萎缩、国际资本流动缓慢、产业回流等问题。但是,这些现象也反映出更深层次的影响,即逆全球化已经并将长期化,新冠疫情只是加剧了逆全球化,进而加剧了双重冲击的影响。在此冲击下,园区面临的挑战主要有三个“不确定性”:

第一,疫情的不确定性。目前全球疫情形势依旧严峻,许多国家和地区疫情出现反弹,甚至出现变异毒株,受制于疫苗供给、接种能力、接种意愿等因素,世界各国、各地区接种不平衡现象凸显,全球疫情依旧具有较大的不确定性;我国疫情虽已基本得到控制,但仍面临严峻的境外输入风险。

第二,经济的不确定性。一发展不平衡,中美两国GDP在今年一季度高速增长,中国增长高达18.3%,美国增长6.4%,而英国、德国、日本等发达国家经济依旧低迷,第一季度GDP都有不同程度的下滑;二通胀压力加剧,美国等国家大规模推行经济刺激计划,加大了通胀产生,据国际货币基金组织预计,到2021年年底,发达经济体政府负债将达到GDP的125%,达到历史最高点;三单边主义、保护主义依然盛行,特别是以美国牵头的一些国家采取遏制中国发展的政策,以中美贸易摩擦为例,自中美贸易战开始至2020年1月,美国对华进口产品的平均关税税率从3.1%上升至21.0%,拜登政府至今也仍维持特朗普时期对华关税政策。

表1 世界主要国家2021年一季度GDP排行榜(来源:世界首条公众号)

第三,产业链重构的不确定性。一产业布局变动,产业链、供应链从全球化布局转向区域化布局,如东盟+中日韩区域内贸易份额近几年呈增长趋势;二产业链回流,产业链、供应链本地化本国化布局,如欧美等国加大引导高端制造“回流”;三产业链分流,中低收入国家依托成本优势吸纳低端制造业转移,如越南和印度的产业吸收。因此全球产业链和供应链体系面临巨大变革,我国将面临高端产业“回流”、低端产业“分流”的双重夹击。

双重冲击在给产业园区发展造成巨大挑战的同时,也为园区的发展带来了一定的发展机遇,主要体现在以下三个方面:

一全球科技革命的机遇。双重冲击使全球许多国家加快了科技创新步伐,一些重要科学和关键核心技术呈现革命性突破先兆,多学科、多技术和多领域交叉融合创新趋势更加明显,如人工智能、新能源技术、新材料技术、基因技术、空间技术等成为科技创新最前沿。二产业变革的机遇。新技术突破加速带动产业变革,全球领先经济体纷纷实施创新发展战略或新经济培育计划,新产业、新业态和新模式不断涌现。三区域性国际开放合作的机遇。中国与“一带一路”沿线国家和地区合作,如建设“一带一路”科技园区联盟,推进人才交往、创新合作和产业协同等;再如RCEP协议签署和中欧投资协定的推进,将提振国外投资者信心,也将有利推动我国产业园区高水平对外开放新格局的形成。

二、双重冲击下园区发展的趋势判断

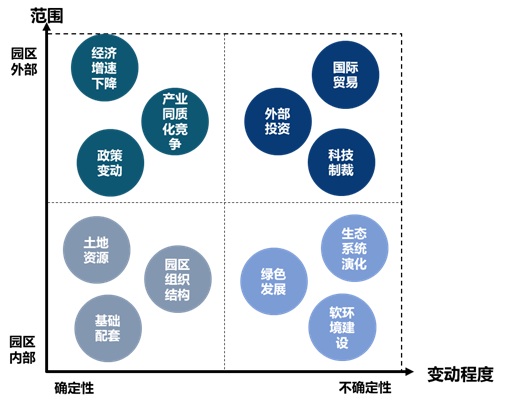

双重冲击对园区产生的影响,可从范围 (园区内部与外部)、变动程度(确定性与不确定性)两个维度对园区发展的驱动因素进行分析。 -

园区内部-确定性因素:表现在土地资源、园区组织结构、基础配套等基本稳定;

-

园区内部-不确定性因素:表现在生态系统演化、绿色发展、软环境建设等还在变动;

-

园区外部-确定性因素:表现在产业同质化竞争、经济增速下降、政策变动等仍将继续;

-

园区外部-不确定性因素:表现在国际贸易、外部投资、科技制裁等变化规模和程度还不稳定。

图2 园区发展驱动因素矩阵

根据上述矩阵分析,结合现在和未来影响园区发展因素的综合效应,可推导出双重冲击下园区发展的特征,主要是高速发展的“增量时代”将提前并加快向增速下降的“存量时代”转变。具体将表现为下列四个趋势:

1. 园区功能系统化

在生态系统演化、园区绿色发展、软环境建设等因素的驱动下,园区功能将呈现出更加系统化的发展趋势,即园区功能从单一的“产业”功能向多维的“产业、自然、社会”功能方向转变,其实质是园区愿景的变化。园区不仅将要加强产业发展的功能,还将要加强为人服务的功能,通过系统化的方式,将构建起以产业生态为基础、自然生态为保障、社会生态为支撑的“三维一体”园区生态系统。苏州工业园连续多年综合排名排在第一位,其经验主要就是得益于将产业、自然和社会系统化的“一张蓝图绘到底”。 2. 园区发展融合化

目前,大部分产业园区不同程度存在着产业转型升级难、土地资源紧张、体制机制僵化等问题。这些问题的解决,将推动园区融合化的发展速度和发展水平。产业转型升级,将推动园区内企业之间、产学研之间的关联合作;土地资源缓解,将推动园区之间飞地合作模式;体制机制活力,将推动更多市场化主体参与到园区建设。园区发展融合化将会体现在五个层面:一园区内企业间融合;二园区间融合;三园区产城间融合;四园区国际化融合;五园区线上与线下融合。上海浦东软件园 实行针对企业家社群的“浦软同学会”“老总午餐会”,针对年轻人的“浦软乐活汇”和线上活动平台的“乐活微站”,促进了园区企业和人交往合作,在570家园区企业中,实现了高新企业103家、三项知识产权12573件(其中专利4472件、软件著作权6113件、著作权372件。 3. 园区模式多元化

双重冲击将加快“存量时代”的到来。为此,园区商业模式将呈现出更加多元化的趋势,主要包括三个方面:一招商模式方面,未来园区向外招商的数量和质量挑战更大,将倒逼园区政策与制度、硬基础与软环境等的进一步改善,将加快推动聚核、聚链、聚网的“三聚”招商方式转变。如嘉兴秀洲国家高新区在“十四.五规划中,依托现有产业基础、积极谋划光伏产业发展;二融资模式方面,园区运营商的融资渠道将从原来的地产融资渠道中剥离,更多有专业能力的园区运营商将以自持资产的精细化运作为基础,通过债券、上市和RIETS等资产证券化,以实现财务结构的优化;三盈利模式方面,目前国内大部分园区的主营收入仍然来自于房地产开发租售和返税,收入结构相对单一。今后园区的盈利模式将从过去主要依靠房地产开发收入逐步转向“房地产开发+物业持有+产业服务+产业投资”协同发展的盈利模式。 4. 园区产业特色化

双重冲击、存量时代、数字经济的发展等,会促进园区产业结构调整的速度和力度,将加快产业特色化发展。具体表现在:一则会促进国内园区产业结构补链和强链的进程;二则也将促使园区依靠自身资源禀赋和产业基础进行产业特色化、精准化定位;三则也将促使园区紧抓数字经济带来的机遇,发展新经济、新产业、新业态,实现园区产业结构高端化,打造园区核心竞争优势。成功地吸引微软和谷歌入住的华鑫科技园,为我们提供了通过发展新经济实现园区新发展的生动经验。

三、双重冲击下园区发展的关键突破

双重冲击下,要跟上未来发展趋势,园区必须从短期和长期两个方面进行关键突破。

短期而言,园区新发展可以通过“四项谋略”进行关键突破:

1. 谋定,即信心坚定

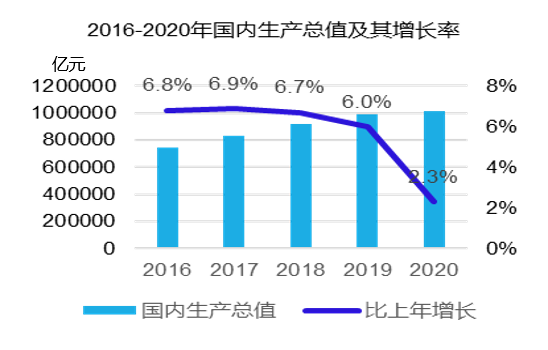

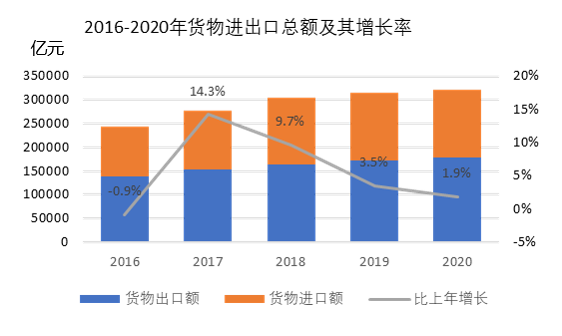

知止而后有定,才能有得。从本质上讲,危机无时无处不在,区别只是危机的强度、广度和长度。我国经济下行的趋势早已存在,中国经济已从高速发展向中高速发展转变。中国经济40年来年均GDP增速9.5%,而2013年至2018年的年均GDP增速为7.1%。2019年GDP降为6.0%。但是,与世界40年同期年均GDP2.8%左右的增速相比,我国要高的多,中国占世界经济总值也已由1978年的1.8%提高到2017年的15.3%。2020年我国GDP首次突破100万亿元,比上年增长2.3%,成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家;全年实际使用外商直接投资金额10000亿元,增长6.2%,全年货物进出口总额同比增长1.9%。因此,经济下降是经济规律,双重冲击仅是程度因素不是发生因素,应该保持定力。

图3 2016-2020年国内生产总值及其增长率

图4 2016-2020年货物进出口总额及其增长率

2. 谋度,即预期适度

尽管我国疫情已得到基本控制,经济逆势增长,但也要看到国际疫情的不确定性、全球经济格局的不确定性以及全球产业链重构的不确定性给我国发展带来的严重挑战。因此,我们还须理性面对未来、特别是对近期和“十四五”期间的经济发展目标进行合理的预期,包括:一GDP目标预期适度;二政府投资能力、社会投资能力、外资投资能力等发展能力预期适度;三出口、国际产业布局调整、国内消费恢复和增长等发展空间预期适度。 3. 谋促,即政策促动

在双重冲击时期,市场“看不见的手”往往不够,需要政府和园区“看得见的手”显灵。目前,“看得见的手”作用应主要体现在:一增加公共品生产供给,如新基建的公共设施、平台等建设;二降低企业经营成本,如提供融资、减免税费、利息、房租等优惠等;三投资有发展前景的战略性产业。 4. 谋变,即产业转变

经济发展的主体是企业,企业发展在于转型升级创新,因此园区应更加鼓励园区企业的产业转型、升级和创新。首先要调整产业发展业态,打通线上线下渠道,实现线上线下业态的协同;其次要加大攻关突破,针对国外对华出口限制政策,创造条件填补进口产品空白,实现进口替代;最后要创新技术和产品,提高自身竞争力,实现关键核心技术的自主可控。 长期来说,园区新发展可以通过以下四方面进行关键突破:

1. 存量突破,即前提重立面对存量时代,意味着经过40年的发展,园区的发展环境发生了重大变化。园区应从单一的“增量发展”向“增量与存量并举发展”突破。 当前大部分园区内部已经拥有较大的企业数量,而新增企业的数量和占比会逐渐下降。今后,通过优化营商环境、加强园区运营管理、提供优质产业服务来帮助已经入驻园区的企业得到进一步提升和发展,推动园区内现有企业扩大投资,将会是园区新发展的重要路径。苏州工业园就是一个很好的案例,在疫情期间,通过园区内现有外资企业的扩大投资,从而实现外资增长,带动出口贸易,最终实现苏州工业园外资外贸的逆势增长。

2. 功能突破,即愿景重立

园区功能不能简单的停留在产业功能,园区功能要从单一的 “产业功能”向“产业生态、自然生态、社会生态”三维功能系统突破。 一产业生态方面,不仅要发展纵向的上下游配套的产业链,还要发展横向的生产性服务链;不仅要发展主导产业明确的成熟产业链,还要培育面向未来的新兴产业链;不仅要补链,还要强链。二自然生态方面,在“碳达峰、碳中和”的背景下,实现经济环境双赢是园区未来发展的重要路径。为此,既要降污染、降能耗、增加绿色能源的使用,又要土地资源集约利用。降低排放和能耗将提高企业进入市场的竞争能力;提高土地容积率,不仅可以提高园区亩均收益,同时也可以降低入驻企业的成本,从而提高园区招商竞争力。闵行开发区实施的“资源不增、经济倍增”计划,为我们提供了值得复制的经验。三社会生态方面,园区不仅要提供“宜业”功能,还要提供商业、居住、教育、医卫、休闲等“宜居”功能;不仅要成为配套齐全的具有硬功能的产业园区,还要成为便利社会和文化交流氛围的具有软功能的产业社区。吴志强院士刚才已就园区中城市韧性创新发展给我们作了科学的预见。

3. 融合突破,即理念重立

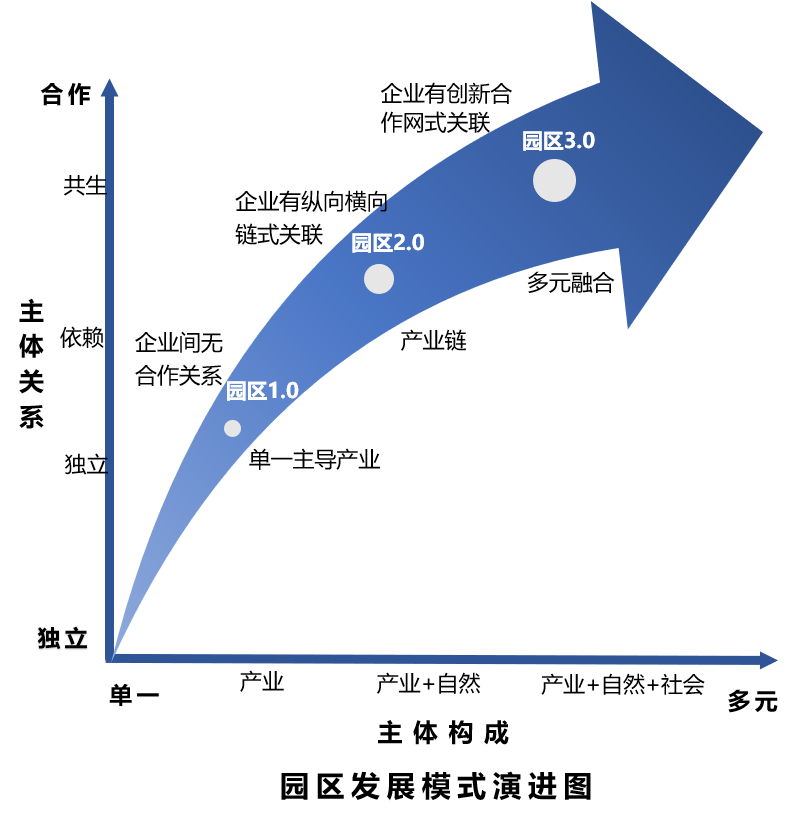

园区不仅要将企业“物理集聚”在园区,更要创造条件让企业在园区内交流合作实现“化学集聚”效应的突破。 基于主体构成和关系的角度,可将园区发展划分成三个阶段:即企业间无合作关联的园区1.0、企业间有纵向横向链式关联的园区2.0、企业有创新合作网式关联的园区3.0。园区的融合化关键突破在于:一是促进园区内企业间的融合,一方面按照聚核路径,围绕核心企业培育产业集群,实现产业集群内部的融合,另一方面按照聚链路径,推动产业上下游一体化和服务一体化的融合;二是促进园区间融合,主要加强园区之间项目与人才交流、品牌与管理、产业转移、飞地合作等;三是促进园区产城间融合,即产业功能和城市功能的相互配套。

图5 园区发展模式演进图

4. 智慧突破,即手段重立

疫情的冲击和新一代信息技术发展的叠加,加速了园区管理智慧化的突破。

一是提高园区的智慧化管理能力。通过运用数字化的管理手段,及时掌握园区内企业的发展动态、及时识别企业经营中的问题、及时了解园区主导产业相关的行业变动和发展趋势,降低园区运营风险,提高园区决策水平和管理效率;二是搭建园区智慧办公平台,如通过新基建的投入,加大和提高园区信息和通信设施的建设水平,为园区内的企业生产和创新活动提供快速便利的现代办公服务,增强园区内企业利用智慧化水平的竞争能力。

编辑 | 李孝增

策划 | 唐瑞哲

审核 | 甄 杰