引言

制造业创新基地建设对于提升我国制造业发展实力和经济增长潜力具有重要作用。本文对各地正在推进的多种制造业创新基地进行梳理,将其划分为制造业创新中心、制造业特色小镇、制造业高新区三个层次,并选择美国制造业创新中心、华夏幸福特色小镇、苏州高新区为典型案例,探讨其运行机制,揭示不同类型制造业创新基地在技术创新扩散中的作用。结合案例研究发现,我国制造业创新中心、制造业特色小镇、制造业高新区可分别采用“政府投资引导+风险投资孵化+投贷联动”、“基础设施+产业发展”融资创新、“组织架构创新+风险分担机制创新”的金融支持模式。

当前,为了不断提升制造业创新水平与核心技术,国内外正在以制造业创新基地(Manufacturing Innovation Base)为建设重点,加快制造业转型升级与创新能力提升。例如,美国、德国分别实施了“国家制造业创新网络”、“工业4.0”行动计划,并已成功建设一系列制造业创新中心。我国自2015 年发布《中国制造2025》后,各地纷纷加快推进地方制造业创新中心、高新区、制造业特色小镇等各类型、各层次制造业创新基地的建设。然而,当前我国制造业创新基地建设仍存在诸多问题,各地在选择制造业创新基地类型和制定政策举措时仍面临一些选择疑惑,且在财政新规和隐性债务红线的约束下,缺乏有效、精准的金融支持对策和模式。

本文分别选择美国制造业创新中心、华夏幸福特色小镇、苏州高新区,探讨金融支持制造业创新基地的不同模式和差异化策略,为我国不同类型的制造业创新基地建设提供切实可行的金融支持政策。

一、制造业创新基地类型划分

制造业创新基地可以分为三种类型:

第一类是制造业创新中心。一般由创新实力较强的企业或研发机构发起,并由多家产业链上下游的关联企业和研究机构参与,聚焦特定的战略性技术领域,开展行业内具有共性的重大技术研究和关键技术产业化应用示范。在空间上,制造业创新中心主要依托重要的国家实验室或企业研发大楼。

第二类是制造业创新小镇和特色产业园。一般通过同一行业内多家企业的空间集聚,实现同一类产品的生产研发与技术创新。在空间上,制造业创新小镇和特色产业园一般为1—3 平方公里。

第三类是制造业高新区。改革开放后,我国在一些知识技术密集、产业基础良好的大中城市和沿海地区建立了以发展高新技术、提升制造业创新发展能力为导向的产业开发区。高新区一般重点推进3—5 个高新技术产业的研发和制造,区域内聚集数百甚至上千家高新企业。在空间上,高新区面积可从十余平方公里至上百平方公里。

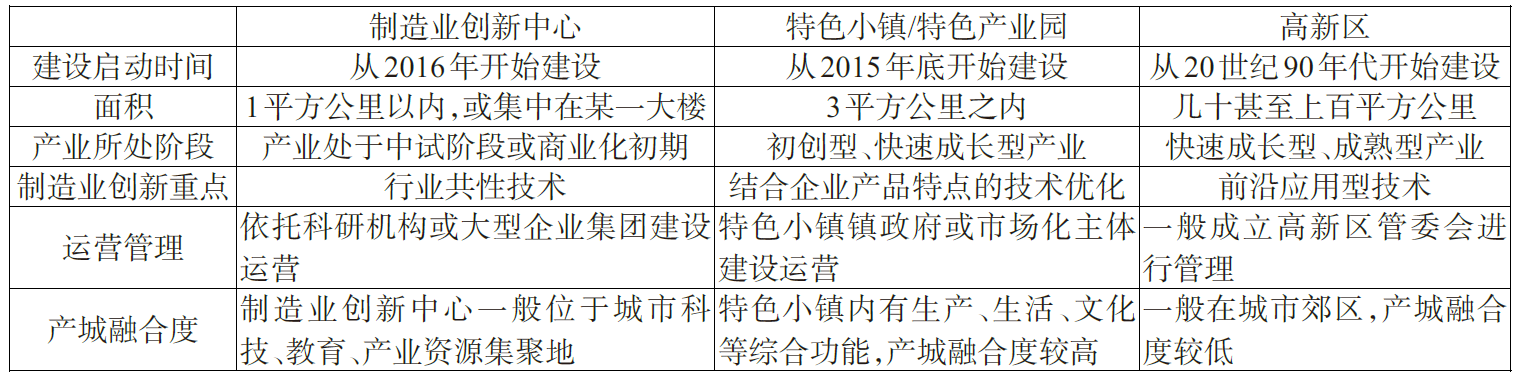

总体来看,制造业创新中心、制造业小镇、高新区,其在产业所处阶段、空间面积、运营管理以及产城融合机制等方面存在较大的差异(见表1)。

表1 不同空间尺度下的制造业创新基地运作特点(来源:原文作者整理绘制)

二、制造业创新基地运行机制研究

(一) 制造业创新中心运行机制

1. 美国制造业创新中心运行机制。2012 年3 月,时任美国总统奥巴马提出将由联邦政府投资10 亿美元,创建“国家制造业创新网络”,在重点技术领域建设制造业创新中心,并实施卓有成效的金融支持举措。该计划在目标定位、政府领导、组织架构、会员制度、项目运营等方面实现了机制创新,经过八年发展,已建成14 家制造业创新中心(见图1)。美国制造业创新中心定位于“技术孵化器”,在创新领域上选择起步阶段和商业化之前的制造业技术,为美国制造业企业提供经过应用示范和已经通过论证检验的制造技术。

图1 美国制造创新中心空间分布(来源:原文作者整理绘制)

在组织架构上,美国制造业创新中心摒弃了政府主导或高校主导的管理体制,采用政府、产业界、学术界联合治理模式,以更好发挥各方优势。各制造业创新中心设立董事会,负责制造业创新中心重大事项的决策和日常运作,董事会成员来自产业界、学术界、研究院和政府等会员机构。

在具体的项目实施上,由制造业创新中心根据细分领域的共性技术创新需求来发布项目,并采取公开招标模式开展。各会员单位可提供项目方案,董事会组织人员对项目的技术路线图进行考察和评审,最终确定项目。

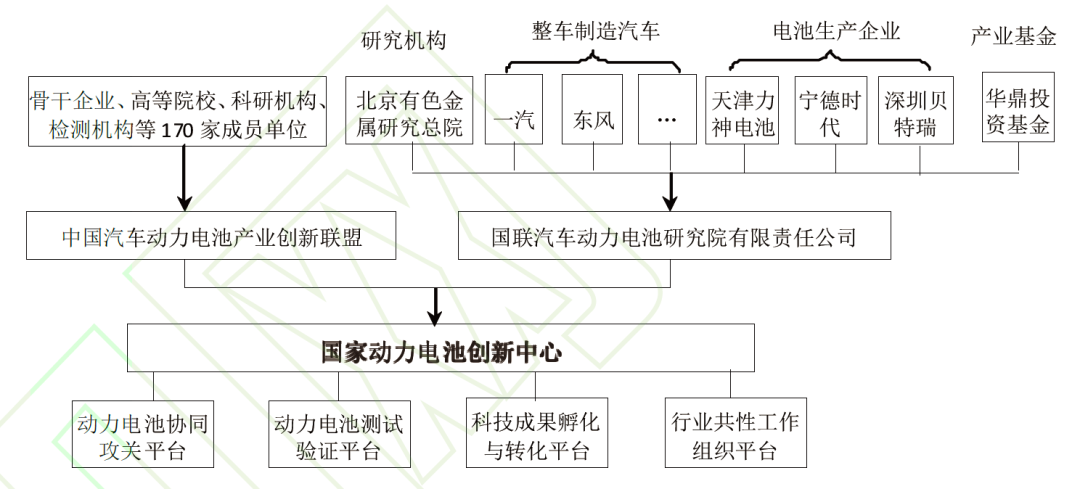

2. 国内制造业创新中心运行机制。截至2020 年5 月,工信部累计批复16家国家制造业创新中心,涵盖关键工艺、重大装备、基础材料等五大领域。各类制造业创新中心正在积极探索具体运营模式。其中,2016 年工信部首次批复的国家动力电池创新中心已初步搭建了运行机制。国家动力电池创新中心充分借鉴了美国制造业创新中心的运作特点,按照“公司+联盟”的模式进行组建(图2)。

图2 国家动力电池创新中心组织框架(来源:原文作者整理绘制)

在公司方面,主要依托国联汽车动力电池研究院有限责任公司(简称国联研究院)。国联研究院由14 家股东单位组建而成,股东单位汇集了科研机构、整车企业、电池企业和产业基金等产业链上下游的创新资源,2019 年股东单位新能源汽车销量、动力电池配套装车量均超过全国40%。在联盟方面,构建了涵盖骨干企业、检测机构等170家成员单位的中国汽车动力电池产业创新联盟。

国家动力电池创新中心成立了动力电池协同攻关平台等四大工作平台,以解决当前动力电池领域的突出共性问题。在项目实施中,国家动力电池创新中心既可采用自主研发的模式,也可委托国内具有实力的机构进行研发,以共同解决行业共性技术问题,提升协同创新能力。当前,国家动力电池创新中心的研发资金主要来源于股东投入,目前资本金已到位9.3 亿元左右。后续,国家动力电池创新中心将构建多元化投融资机制,进一步吸引金融资本和社会资本进入。

(二) 制造业特色小镇运行机制

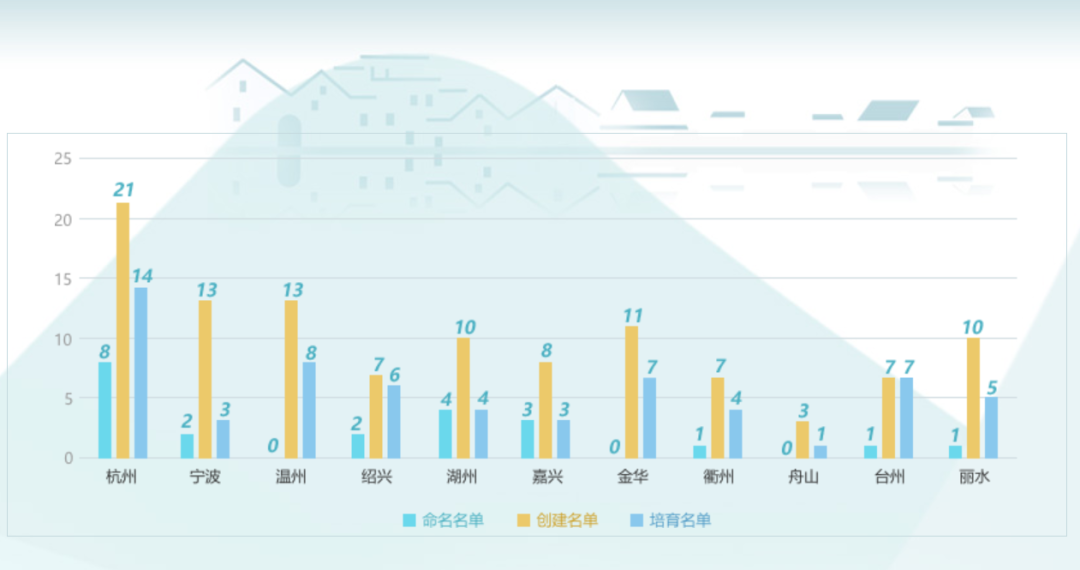

我国特色小镇建设始于浙江,其建设理念是打破现有工业园区和技术开发区的产城分离、形态不够美观、体制创新活力不足的现状,构建产业发展的新空间格局。2015 年,浙江省在全国范围内率先提出创建特色小镇,并命名验收了一批省级小镇,取得了积极效果。浙江省创建特色小镇的做法得到国家高度肯定,随后在全国予以推广。

图3 浙江省特色小镇分布及产业(来源:浙江特色小镇官网)

浙江省在特色小镇运行体制上建立了联席会议的工作制度,由各级发展改革部门牵头,工信、招商、自然资源等部门参与;各地根据特色小镇所处区域,设立特色小镇管理机构,明确特色小镇建设运营主体(见图3)。

图4 特色小镇建设运行机制(来源:原文作者整理绘制)

与传统小城镇以地方政府主导建设不同,特色小镇的建设运营主体更为多元,既可以是地方国企,也鼓励社会资本发挥招商优势和投融资优势作为主体直接参与建设。在具体操作上,可由国有投资公司统一负责基础设施建设和产业创新培育,也可委托社会资本进行基础设施建设和招商引资,推进优势产业集群发展。

(三) 高新区运行体制

我国高新区建设始于1988 年,目前已有国家级高新区169 个。经过三十余年发展,高新区已经形成了较为成熟的管理运行体制。从横向来看,高新区管理体制可概括为行政主导型、公司制和混合型三种管理体制;从纵向来看,高新区管理体制从上至下分别为战略决策层、行政管理层和经营开发层。

图5 高新区运行机制(来源:原文作者整理绘制)

目前,各地高新区以行政管理层、经营开发层的纵向两层架构为主。行政管理层为高新区管委会,内设经济发展、自然资源和规划、建设、财政等部门,负责发展规划制定、招商引资、产业培育等职责;经营开发层一般设置由高新区管委会直属的高新区开发投资集团,并在集团下根据具体经营服务需要,设立区块开发、项目建设、金融服务等子公司(见图5)。

三、制造业创新基地金融支持模式分析

(一) 制造业创新中心金融支持模式——以美国为例

我国制造业创新中心尚处于初创阶段,尚未有成熟的金融支持模式。而美国作为制造业创新中心已创建数年,金融支持政策相对完善,已形成“政府投资引导+风险投资孵化+投贷联动”的金融支持模式。

1. 政府投资引导。为引导私人资本参与制造业创新中心建设,美国采取了政府投资先行投入、后期逐步退出的方式。美国对单个制造业创新中心的投入在7000 万美元到1.2 亿美元之间。同时,美国联邦政府和私有部门设立一个合资计划,期限一般在5—7年,比例为1:1,具体可根据私有部门的参与意愿进行调整。在政府和私人投资的共同支持下,制造业创新中心通过建立可持续的收入方式,如向会员单位收取会员费、服务费,向运用制造业创新成果的其他公司收取知识产权使用费、产品试制等多种收入,以及技术转化项目筹资,实现资金可持续运作和良性发展。

2. 风险投资孵化。制造业创新中心与各类风投、基金公司建立密切合作机制。天使投资、风险投资人定期跟进制造业创新中心重点技术和项目研究进展,并选择具有商业化前景的项目和企业进行风险投资,提供股权资金。同时,积极引入战略投资者,完善公司治理结构,加快制造业项目商业化运营,扶持企业在纳斯达克(NASDAQ) 等专门为中小企业融资的资本市场上市。例如,2017 年,位于匹兹堡的先进机器人制造创新中心研发项目共获得超过1.4 亿美元风险投资。

3. 投贷联动。银行业等金融机构将股权投资和贷款产品进行联动,加大对科创型中小制造业企业的支持。例如,美国专门成立支持科创企业的硅谷银行,该银行可直接持有制造业创新企业的股票,采用投贷联动等方式支持高科技企业,并在企业在纳斯达克等资本市场上市后获得相应收益,以实现风险溢价。此外,为缓解中小制造业企业创新发展的融资难题,美国设立中小企业投资公司,2008—2015 年期间共投资了16 万个中小企业创新项目,投资金额超过670 亿美元,有力支持了制造业创新中心建设。

(二) 制造业特色小镇金融支持模式——以华夏幸福特色小镇建设为例

当前,具有较强园区开发和产业招商实力的社会资本正越来越多地参与制造业特色小镇建设,其中最为典型的社会资本是华夏幸福。华夏幸福创立于1998年,形成了独具特色的“园区+地产”运营模式。近年来,华夏幸福在河北固安、浙江南浔、浙江嘉善等地建设航天装备、机器人、智能网联车产业特色小镇。在此过程中,华夏幸福联合金融机构,共同探索金融支持制造业小镇基础设施、产业发展的新产品新模式。

图6 华夏幸福打造运营的香河机器人小镇(来源:网络)

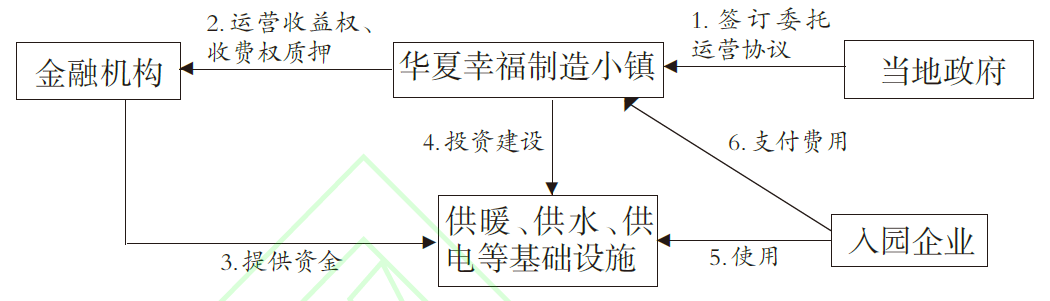

1. 金融支持基础设施模式。华夏幸福在推进制造业特色小镇建设时,会提供系列配套基础设施建设,并在与当地政府签订的协议中,明确相关配套设施由华夏幸福运营。华夏幸福依托对供暖、供水、供电等公共服务项目的特许经营权,向银行申请信贷资金,或者将上述资产证券化后获得相应资金(见图6)。例如,华夏幸福多次运用“PPP+资产支持计划”融资模式,发行产业新城PPP 项目资产支持专项计划,以满足基础设施融资需求。

图7 华夏幸福制造小镇基础设施融资模式(来源:原文作者整理绘制)

2. 金融支持产业发展模式。华夏幸福与政策性银行、商业银行、信托、租赁等金融机构建立战略合作关系,建立了涵盖公开资本市场、私募资本市场、银行、信托、租赁的制造业创新基地金融服务网,帮助园区企业解决融资问题。其中,华夏幸福在运用融资担保、基金投资支持产业发展上独具特色。在融资担保方面,华夏幸福针对新入园企业担保资源不足的问题,在小镇内投资成立担保公司,为园区企业融资提供担保服务;同时,为解决入园企业资本金不足的困境,华夏幸福建立基金投资体系,针对不同类型项目提供相应的股权投资(见图7)。华夏幸福在风险投资基金(VC) 方面,设立了天使基金和创投孵化基金;在私募基金(PE) 方面设立了创业加速基金、整合并购基金和重大项目直投基金,借助资本帮助企业或项目孵化,推动制造业创新发展。

图8 华夏幸福金融支持产业发展模式(来源:原文作者整理绘制)

(三) 高新区金融支持模式——以苏州高新区为例

高新区作为制造业科技创新的重要基地,迫切需要金融机构对科技型融资提供高效支持。在这方面,苏州国家高新技术产业开发区(简称苏州高新区) 积极探索,形成了“组织架构创新+风险分担机制创新”的金融支持制造业创新发展模式。

图9 苏州高新区(来源:网络)

1. 组织架构创新。为有效满足高新区内科技型企业的多元融资需求,降低融资成本和难度, 2008 年7月苏州高新区成立苏州高新创业投资集团,大力发展股权投资和非银行金融机构服务两大体系,并设立了科技金融广场、新三板信息服务平台、太湖金谷金融小镇、保险金融创新集聚区四大平台,综合支持新区内科创企业和战略新兴产业发展。其中,股权投资体系包括PE 基金、VC基金、产业基金等,重点对苏州高新区内不同发展阶段的制造业企业提供股权支持,扶持企业加快发展;非银行金融服务体系包括科技中心、商业保理、融资租赁等(见图8)。苏州高新创业投资集团累计投资项目200 个,成功扶持60 多家企业上市(挂牌)。

图10 苏州高新创业投资集团架构(来源:原文作者整理绘制)

2. 风险分担机制创新。长期以来,由于科创型制造业企业存在资产规模小、抵押物不足、发展前景不确定性大等问题导致银行业金融机构存在不敢贷、不愿贷现象。为克服上述问题,苏州建立了支持制造业发展的风险分担机制,相继形成了“科贷通”等创新产品(见图9)。苏州市将覆盖面小、资金撬动力度弱的科技经费直接拨付方式,转变为每年拨付5000万元进入信贷风险补偿专项资金池。同时,加强与银行合作,推动银行以优惠利率对列入“科贷通”项目清单的科技型企业提供不低于风险补偿资金10 倍的授信额度。在“科贷通”项目发生不良后,由风险补偿专项资金池对银行贷款进行全额风险补偿。截至目前,资金池规模超过3 亿元,先后为1800 多家科技型企业提供贷款130 多亿元。

图11 “科贷通”“信保贷”风险分担机制(来源:原文作者整理绘制)

四、制造业创新基地金融支持政策建议

一是结合区域特点,明确当地制造业创新基地建设的类型和重点。实际上,制造业创新中心、特色小镇、高新区对当地产业发展基础、研发创新能力、城市综合实力的要求明显不同(见表2)。越是层级高、制造业基础雄厚的城市,其选择的制造业创新基地类型范围越广。如宁波市目前既有石墨烯创新中心,又有国家高新区,还有智能汽车小镇、膜产业小镇等,可作为制造业创新的发源地。而对于一般的县级市、乡镇,则无法承担高新区、制造业创新中心的重任,更适宜推进特色小镇/特色产业园建设,作为制造业技术创新成果的接受地。

表2 不同类型城市推进制造业创新基地侧重点(来源:原文作者整理绘制)

二是不断完善制造业创新基地运行体制。目前我国制造业创新中心尚处于发展初期,在项目选择、成果运用、资金运用等方面尚未形成成熟的机制。因此,可积极借鉴美国制造业创新中心经验,并结合我国不同行业发展特点,形成适应行业特点、运行高效的运行体制。在制造业小镇方面,可积极引入社会资本作为开发建设主体,在缓解地方政府出资压力的同时,可提高制造业招商和产业发展的服务效率;对于高新区,目前我国已有160 多个国家级高新区,形成了多种运行体制,各地在推动高新区建设时可予以充分借鉴吸收。

三是提升金融支持制造业创新基地建设的实际成效。针对三类制造业创新基地的差异化金融支持模式,各地在金融支持制造业创新基地建设过程中,可将上述三种金融支持模式予以组合运用。例如,在制造业小镇建设时,可设立风险分担机制,充分整合政府资金、担保机构和银行的力量,在贷款产生不良时进行风险互担,破解制造业小微企业融资难、融资贵问题。

来源 | 李红强, 林倩,林雄斌:《我国制造业创新基地运行机制及金融支持模式》,载于《金融发展研究》,2021年4月30日网络首发于https://doi.org/10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.04.011.(原文有删改)

编辑 | 唐瑞哲

策划 | 唐瑞哲

审核 | 甄 杰