21 世纪以来,在政府的主导下,我国生态工业园区蓬勃发展,不仅促进了当地工业经济的迅速发展,更对我国生态文明的建设具有重要示范作用。然而,以互联网、生物制药、纳米技术等为代表的技术创新在促进企业迅速发展和社会进步的同时也伴随着道德伦理危机、环境污染等一系列负面影响。在这一背景下,“负责任创新”(Responsible Innovation)概念应运而生,创新的责任议题也由此受到社会各界的广泛重视。那么,“负责任创新”理念作为可持续发展理念的延续和发展,是否能促进我国生态工业园区制度、文化、科技等各方面的创新呢?

负责任创新(Responsible Innovation)是继“可持续发展”之后欧美国家提出的新的发展理念,其主要内容是将企业的社会责任同技术创新实践密切结合,从伦理角度有效评估和影响技术创新的各个环节,以保证技术创新成果的可持续性和社会可接受性。“负责任创新”与生态工业园区创新发展看似是两个具有不同含义与内容的范畴,实则都是新兴理论研究与社会实践的必然产物,两者具有紧密的联系。首先,“负责任创新”与生态工业园区创新发展具有一致的多元主体,都是企业、政府、居民和高校等利益相关者,成功关键在于参与者之间能否协调利益,交流合作。其次,“负责任创新”与生态工业园区创新发展都重视将责任嵌入创新的全过程和各方面。最后,“负责任创新”与生态工业园区创新发展都以可持续发展作为其目标,保障利益相关者权益。运用“负责任创新”理念与生态工业园实践研究状况进行评述,对我国经济、社会和科技发展具有重要的启发和借鉴意义。

1、 生态工业园的创新驱动因素

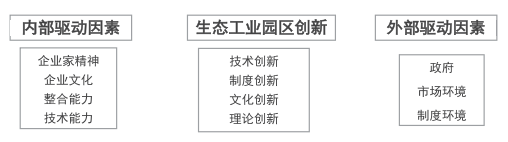

与一般的企业创新不同,生态工业园区的创新并不是简单的“1+1>2”,而是以工业园区为基础,以企业为主体,政府、科研机构等利益相关者为重要参与者的以产业链为纽带的协同创新,这既包括企业、政府等相关者之间的协同,也包括对资源的协同。对于生态工业园区创新的驱动因素,可以分为内部驱动因素和外部驱动因素两部分:

内部驱动因素

内部驱动因素主要指存在于生态工业园区内部的创 新动力因素,是工业园区创新活动行为的基本动力。主要包括 :企业家精神、企业文化、创新资源整合能力、 技术能力。

外部驱动因素

外部驱动因素主要指生态工业园区所处的外部环境 对园区创新活动所产生的驱动力量。生态工业园区的创新与外部环境息息相关,主要包括政府、市场环境、制度环境。生态工业园区创新是内外部驱动因素共同作用的结果,如图 1 所示。

图1 生态工业园区创新的驱动因素(来源文章)

2、国外生态工业园区“负责任创新”成功经验借鉴

2.1美国——对人“负责”:重视人才培养与引进, 鼓励个人创新

(1)重视创新型人才培养。第一,美国高等教育重视大学生创业课程,注重以实践引导学生思考问题,激发学生对知识的学习热情。第二,强调学术自由,重视引导学生自由进行科学研究,创造良好的科研环境。第三, 重视创业实践平台建设,大学科技园、创新培育中心与企业孵化器就是其重要代表,如斯坦福大学科技园、麻省理工学院附近的剑桥创新中心。

(2)重视对全球优秀人才的引进。以高工资、高品质生活吸引全球优秀人才是美国历来的传统,硅谷科技园的成功正是其最好的证明,人才吸引政策和舒适的生活条件打破美国科技工业园区边界限制,为美国科技创新提供了丰富的人才资源。

(3)尊重员工价值,鼓励个人创新。美国的创新创业文化氛围浓厚,创新管理体制也较为健全,管理者充分尊重员工个人的创新价值,注重激发其创新潜力,确保企业创新持续性。

2.2 日本——对知识产权“负责”:完善知识产权保护制度,促进科研成果成功转化

(1)从战略高度完善知识产权保护制度。日本政府提出“知识产权立国”的国家战略,建立“专利法院”,以保护自主创新成果。在日本工业园区,企业也非常重视对知识产权的创造和保护,很多企业将知识产权管理纳入企业战略管理系统,非常重视培养员工知识产权保护的相关价值理念,经常召开相关交流会议, 提高员工知识产权专业水平,并在职称晋升时将其作为重要条件之一。

(2)以立法形式建立高校科技创新研究中心,促进产学研合作,保障科研成果的成功转化。日本政府先后颁布了《高校科研创新促进法》《政产学研合作税制改革法》和《技术转移交流促进法》等相关法律制度,成立专门的技术转移机构,引导高校和科研机构以企业和市场需要为导向,积极开展产学研合作。

2.3 丹麦——对园区居民“负责”:鼓励居民积极参与园区创新项目建设

园区居民是推动生态工业园区创新发展的重要力量,也是园区可持续健康发展的重要参与主体。以世界上工业生态创新发展最为典型的代表----丹麦卡伦堡生态工业园为例。

丹麦卡伦堡工业共生体系的生态化技术创新离不开所在社区居民的积极参与。丹麦居民长期以来受政府和学校对于技术创新和生态环境保护的教育,并在法律上也明确规定居民对所在环境进行保护的责任和义务。高度的环境责任感使得居民对参与工业园区的创新项目建设都非常积极,比如以通过认证会或听证会等多种形式参与园区创新项目的立项、监督和审核等,并提出相关建议。

此外,丹麦卡伦堡社区员工非常支持园区的发展,居民会积极支持园区内企业的创新项目发展。当然,园区企业也会力所能及地回馈居民,使居民获得优惠产品和服务。园区居民的支持和园区企业、政府对居民的“负责” 对保持整个工业园区共生体系的生态化技术创新的稳定起到了很大作用。

图2 丹麦卡伦堡生态工业园示意图(来源网络)

2.4 韩国——政府引导,企业“负责”:制度创新,重视竞争机制

自然资源贫瘠等经济不利的要素禀赋条件决定了韩国的工业化是很难单纯依靠市场机制发展的。为弥补市场缺失,韩国的工业园区创新发展一方面是依靠其制度创新,另一方面是其对竞争机制的重视。

具体的,在制度创新上,政府先后颁布《工业区开发土地征用特别法案》《工业园开发促进法案》等十余部法律法规,从制度上为工业园区的发展提供依据,并给予工业园区出口补贴、税收、融资等政策优惠上的支持。政府会制定具体指标,当达不到指标时,园区会受到一定的惩罚。另外,还建立专门的国家和地方工业园区管理机构,以保证相关园区法律法规的落实。

在竞争机制上,韩国工业园区重视市场机制,将政府引导和企业“负责”有机结合。 其中,政府主要发挥基础设施建设、提供优惠政策和制定产业发展方向等作用,而在工业园区内部管理主要依靠市场机制发挥主导作用,政府在工业园区管理方面仅限于宏观上的管理和统筹规划,引导市场资源配置到具有发展潜力的行业,并不直接参与园区企业的具体规划与管理,更多的是由政府推动,企业自发形成并“负责”。

3、以“负责任创新”推动我国生态工业园区创新发展的建议

3.1 确立多元主体策略,鼓励共同参与

与欧美发达国家不同,目前我国企业履行社会责任意识并不高、市场经济不发达,政府对工业园区创新的引导作用依然非常重要,生态工业园区的创新发展应是多主体的,无论是制度创新、文化创新,还是技术创新,都离不开政府、企业、居民和科研机构等主体的共同参与:

政府:一方面应通过制定创新优惠政策,引导和监督企业进行“负责任创新”,为园区创新发展提供完善的公共基础服务和良好的创新创业环境 ;另一方面,应减少对生态工业园区创新的直接干预,给予园区更多的创新自主权。

企业:应积极响应政府创新政策,参与园区创新管理,培养员工创新价值观,努力提高自身核心竞争力。

居民:提升社区居民参与度,加强居民创新和园区管理教育,增强其社会责任感,鼓励居民发挥监督和参与工业园区创新的权力与义务。

科研机构:建立具有负责任意识的高素质创新管理团队,同时定期举办研发讨论会,邀请著名科研机构或高校参加,积极鼓励科研机构、高校和企业的交流与合作,直接进行供需对接,使科研成果直接服务于工业园区的创新发展。

3.2 构建“负责任创新”的长效保障机制

目前,我国生态工业园区虽然经历了30多年的发展, 但在管理中存在的最大问题是不够规范,缺乏相应的法律法规。重视制度创新,进一步完善相关创新法律法规,是保障我国生态工业园区创新发展的重要任务。具体而言,第一,深化创新机制改革,构建“负责任创新”的长效保障机制,坚持权责一致原则,提高居民、 企业等相关者的创新责任意识。第二,建立对工业园区创新发展“负责”的管理和服务机构,为创新提供一站式服务,以保证相关创新政策和法规的落实。第三,根据实际情况,制定和完善生态工业园区企业的引入标准, 可考虑施行强制性的淘汰制度,对不负责、不具有发展前景的创新进行惩罚,取缔不符合创新法律法规的企业, 鼓励“负责任创新”。第四,坚持公平正义原则,建立多元主体参与的长效联动监督机制,明确创新主体责任, 倡导共担共享,完善信访举报、听证访谈等监督审查机制,鼓励各参与主体积极互相监督。

图3 苏州工业园区一站式服务中心(来源网络)

3.3 有效建立面向工业园区的知识产权体系

首先,作为园区的管理者,政府应根据我国生态工业园区的实际情况,有效建立一套符合工业园区的知识产权体系,将知识产权视为推动园区创新发展的重要工具,从制度上引导园区各个参与主体认识到协同合作创新的重要性,提高公众的知识产权保护意识。其次,为提高园区专利转化率,政府应通过补贴、绿色通道、减免税收等方式加大对专利产业化的扶持力度。再次,企业应加大研发投入,鼓励企业通过建立联合实验室或技术入股等方式加强与高校、科研机构的合作交流,提高自身科技创新能力,进而开发自身的核心知识产权。 最后,园区应重视培育各类知识产权中介服务机构,为知识产权的申请、保护和转化提供专业服务。

来源 | 熊国保 ,罗元大:《以“负责任创新”推进我国生态工业园区创新发展》,载于2021年3月《生态经济》第37卷第3期(原文有删改)

编辑 | 江映雪

策划 | 唐瑞哲

审核 | 甄 杰