产业园区作为最主要的产业空间集聚形式,极大地促进了我国区域经济的发展。随着宏观经济迈入创新驱动阶段,产业园区自身转型升级的诉求也日趋强烈。在我国有着数量多、分布广、产业相对单一的传统产业园区,这些园区在当前创新经济浪潮下面临更为严峻的转型挑战,其转型模式的研究对指导类似地区的创新发展更具有普适性。本文将聚焦于传统产业园区转型问题,从区域创新的视角探讨其转型模式。

01 什么是“传统产业园区”和“创新城区”

1.1 传统产业园区

本文所探讨的“传统产业园区”,是指从设立目标来看,为实现某一产业功能的短期经济增长而设立的园区,区别于其后出现的功能更加综合、更注重区域整体长期发展的现代产业园区。从具体特征来看,传统产业园区主要以加工制造为主要功能,空间上以工业厂房为主体,大都形式单调缺乏特色。

这些以简单工业制造产业为主、规模相对较小的传统产业园区正受困于产业基础与空间规模,面临日益严峻的转型困境。

1.2 创新城区

“创新城区”是指集聚了各种企业、初创团队、学校与科研机构的城市区域,其在空间上具有布局紧凑、功能混合、公交便捷、电子信息网络发达、餐饮休闲设施丰富等特点。目前我国“创新城区”的实践基本上都是在创新基础较好的高新区、科技园、高校周边基础上向外扩张,极少涉及传统产业及其承载空间的转型升级。

图1 宁波市镇海经济开发区(来源:镇海发布公众号)

02 “创新城区”对传统产业园区转型的要求

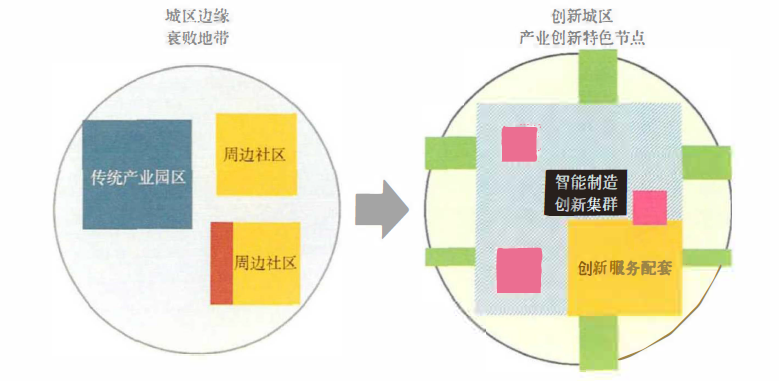

创新城区的发展为传统产业园区提供了转型思路创新和发展契机。主要可归纳为两大方面:一是在创新模式上,网络化、生态化的区域开放创新系统将过去机构、企业内部的独立创新外化为区域部门之间的协同创新;二是在空间特质上,模糊了以往产业空间与城市空间的分明界限,创新空间与城市其他区块联系更紧密。空间特点呈现出高密度多元复合等城市特质。在这两重理念内涵的指引下,传统产业园区转型发展思路也出现相应变化。

创新城区对传统产业园区转型的影响不仅限于理念革新。现实环境中,当园区所处区域有丰富的创新资源建设创新城区时,城区能够为园区提供切实的创新转型支持;而通过园区的主动转型探索,也可能聚集、提升城区创新资源的能级和密度,助力创新城区的建设。因此, 根据自身特征与所处区域条件的不同。传统产业园区的转型思路可以概括为 “园区+创新” 和 “创新+园区”两种模式。

“园区+创新”模式是以传统产业园区自身为主导,依托区域的创新资源优势,整合周边区块,提升自身集群创新能力,构建创新网络,转型成为创新城区内重要的产业创新引擎。

“创新+园区”模式则是园区围绕其所在创新城区内的核心创新主体,承担相应的辅助配套功能,转型并融入已有的城区创新板块、进行一体化发展

03 案例分析:镇海经济开发区与庄市工业区

镇海经济开发区与庄市工业区伴随区域制造业的整体衰退,面临不同程度的转型困境。同时,由于高校及科研院所、科技园区等创新资源的集聚,园区所在中官路由郊区逐步发展成为宁波市创新资源最集中、创新活动最活跃的区域之一。2016年宁波市提出“中官路创业创新大街”的建设目标,打造宁波市的双创高地,其本质就是建设城市标杆性的创新城区。因此,以创新城区的建设为背景,镇海经济开发区和庄市工业区开始谋划二次创业,分别采取“园区+创新”和“创新+园区”的模式进行了转型探索。

图2 中官路主要创新资源与传统产业园区分布

图片来源:上海同济城市规划设计研究院有限公司

3.1 “园区+创新”模式:镇海经济开发

镇海经济开发区聚集了一批行业领先的外资与本土龙头企业,形成镇海区重要的装备制造产业集群。园区的发展已初步迈入成熟调整期。园区转型主要挑战在于传统制造业智能化转型困难、产业链上下游创新支撑不足。同时,镇海经济开发区已形成具备一定创新能力的产业集群,空间上相对独立且具有一定规模的可拓展空间,有条件通过“园区+创新”模式转型。

3.1.1 产业转型思路:园区产业优化升级+城区创新资源补足,整体打造智造产业创新集

根据“园区+创新”转型思路,镇海经济开发区利用已有的制造业优势,在园区内淘汰落后产能、借力整合创新城区的数字化、智能化资源,实现从传统制造向智能制造升级。同时,依托创新城区科创资源,在园区内部及其周边引入顶尖智能制造企业研发机构、尖端科研实验室等与智能制造紧密相关的科创资源,为园区制造产业注入持续不断的创新驱动力,整体打造国内一流的装备制造产业创新集群。

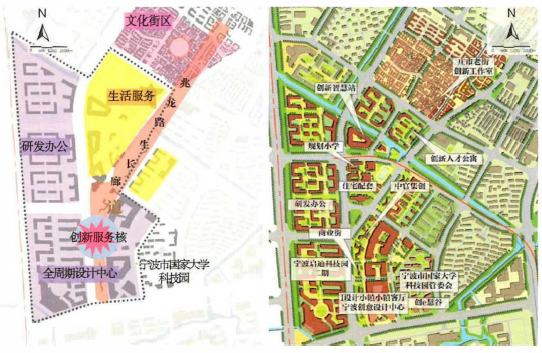

3.1.2 空间优化重点:联动周边区块,一体化打造创新城区特色节点

“园区+创新”型模式下的空间优化,重点在于强化园区与周边配套区块的联系,改变园区、 城区隔离的现状,一体化打造以产业创新为特色、产城一体的创新城区特色节点。

图3 镇海经济开发区空间优化概念示意

图片来源:上海同济城市规划设计研究院有限公司

具体空间策略包括:梳理可更新存量空间以及潜在增量开发用地;协调优化功能布局,充分利用开发区周边可更新地块,从产业激发、宜居配套、休闲游憩三个方向引导功能提升;强化区域内部交通联系;打造生态休闲系统,优化节点系统生态格局,塑造绿色休闲、自由舒适的科创空间;完善公共服务配套,使园区及周边地块逐步成为设施完善、特色突出、吸引科创人群生活就业的创新城区特色片区。

3.2 “创新+园区”模式:庄市工业区

庄市工业区是镇海区最早形成的产业园区之一,由两个不相邻的产业区块(庄市工业A区和庄市工业B区)共同组成。庄市工业区内部产业结构松散、未形成完整有效的产业链,对外部环境与需求变化的自我适应能力较弱。同时,由于紧邻创新城区核心地带,园区内部分地块已出现市场自发的服务业态渗透。因此,庄市工业区选择依托于周边创新资源的“创新+园区”转型模式。

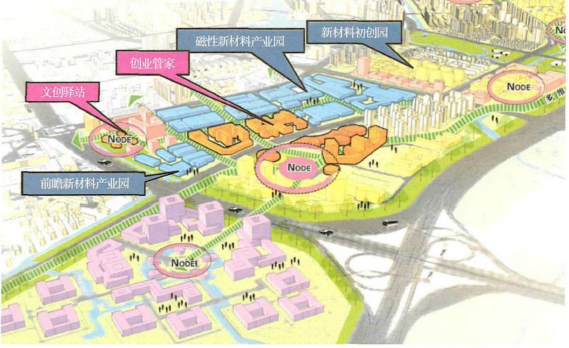

3.2.1 产业转型思路:对接创新核心,承载创新链下游配套功能

根据 “创新+园区” 转型思路,庄市工业区紧紧围绕相邻的科创核心资源的产业特点, 对原有产业功能进行重新选择。庄市工业A区将配合大学科技园以工业设计、创新服务为主的发展定位,整体打造具有国际影响力的创新设计产业集群;庄市工业B区则深度融入以北侧中科院材料所等高能级科研机构为核心的创新链,重点发展新材料的产业中试、转化功能。

图4 庄市工业A区空间更新方案

图片来源:上海同济城市规划设计研究院有限公司

3.2.2 空间优化重点:开放融入创新城区+确定园区改造与拆除方案

庄市工业区处于中官路创新城区最核心地段,根据其全面融入创新城区的产业功能定位 ,园区应以打造开放式产业空间为目标,与周边地块一体化建设。不同于 “园区+创新” 模式的周边空间整合,“创新+园区”模式的空间优化重点是园区内部空间系统的提质改造。

由于庄市工业A区的园区内过半企业生存不佳、厂房空间破败, 且缺乏土地成本优势。因此A区将整体转型,区内生产功能全部搬迁或淘汰。更新后的空间主要承载科技园及创意设计类企业的扩展溢出功能,同时提供配套生活与商业服务。

庄市工业B区的建设时间相对较晚、大部分厂房较新,且目前已有配合新材料产业发展、以中试和孵化为主要功能的新材料初创产业园落户园区。因此B区可进行 “腾笼换鸟” 式再开发利用。大部分厂房经过改造,转型为新材料中试、孵化或生产性服务空间;少数质量较差的厂房及原有城中村进行拆除重建,承载综合服务功能的同时腾挪出更多开放空间, 促进园区与周边社区的融合。

图5 庄市B区与周边区域更新规划

图片来源:上海同济城市规划设计研究院有限公司

04 总结

本文基于“创新城区”的发展理念,对传统产业园区转型模式的产业组织和空间组织进行了初步探索,总结出“园区+创新”和“创新+园区”两种转型模式。

对于我国绝大多数城市来说,高精尖的创新资源的能级与密度很难与北上深等城市相比。但从“创新城区”的理念内涵及其在欧美国家的实践来看,创新城区的推广建设不应只聚焦在一流的高校、科研院所和顶级企业总部,也可能来自正面临困境的传统产业园区。而后者对于当下的中国来说仍是大多数,成功的创新城区建设固然需要众多条件与机遇,但创新城区的理念对于传统产业园区如何借助外部资源成功转型仍具有较强的指引作用。

来源 |房静坤,曹春.“创新城区”背景下的传统产业园区转型模式探索[J].城市规划学刊,2019(S1):47-56.

编辑 | 邱昌雯

策划 | 唐瑞哲

审核 | 甄 杰