《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(国发〔2020〕7号)明确提出:“要围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,培育发展新动能,提升产业发展现代化水平,将国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。”在此背景下,本文将从新基建的特征、背景出发,结合科技赋能高新区新基建的典型实践,提出几点思考。在国家高新区优先进行新基建布局,科技赋能将产生显著的拉动效应、放大效应和乘数效应。

一、特征:基础性、先导性、公共性

基础设施是经济社会活动的基础,具有基础性、先导性和公共性的基本特征。发力于科技端的基础设施建设,主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,内涵丰富,科技属性突出。20 年前中国经济的“新基建”是铁路、公路、桥梁,未来20 年支撑中国经济社会繁荣发展的“新基建”则是5G、人工智能、数据中心、工业互联网等科技创新领域的基础设施。

二、背景:科创领域新基建潜力巨大

从科技领域投资看,中国研发总投入约为美国的1/2,人均科研人员数远低于美国和日本,基础研究薄弱。

在研发投入方面,根据世界银行数据,2018 年中国研发支出占GDP 比重为2.19%,低于2017 年美国(2.8%)、日本(3.2%)、韩国(4.6%)、法国(2.2%)。

从活动类型来看,我国在基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为5.5%、11.1% 和83.3%, 而美国分别为16.9%、19.6%、63.5%。2018 年我国基础研究经费1209 亿元,与美国2017 年基础研究投入922.31亿美元相比、差距仍然较大。

从区域水平来看(见表2),研究与试验发展(R&D)经费投入强度超过全国平均水平的省(市)只有6 个,分别为北京(6.17)、上海(4.16)、广东(2.78)、江苏(2.70)、天津(2.62)和浙江(2.57)。

表1 2018 年我国R&D经费投入水平较大省(市)

资料来源:赛迪智库根据2018 年全国科技经费投入统计公报整理,2019年8月30日。

从规模以上工业看, 我国2019 年全年战略性新兴产业增加值比上年增长8.4%, 高技术制造业增加值增长8.8%,占规模以上工业增加值的比重为14.4%;装备制造业增加值增长6.7%,占规模以上工业增加值的比重为32.5%;服务机器人、太阳能电池和移动通信基站设备分别比上年增长38.9%、26.8% 和14%。

三、实践: 高新区正成为承载新基建的前沿阵地

针对新基建鲜明的科技特征和产业导向,高新区把资源配置、场景应用、消费升级作为新基建发力的重点,促进投资链、产业链、创新链交叉融合,构建起“重大项目+龙头企业+创新载体”的产业微生态。从而营造出了适合高技术产业发展的生态环境,为经济社会高质量发展提供新动能。

1. 合肥高新区:聚力打造人工智能“国家队”

依托智能语音、类脑智能、量子智能、大数据等四大技术优势领域,合肥高新区构建起“基础应用技术+ 底层硬件+ 数据计算+ 智能终端+ 行业应用”的产业格局。聚焦民生、制造、城市治理等应用场景,加快新基建中人工智能的赋能效应,为智慧城市、智慧生产、智慧生活助力,形成“耳聪目明,心灵手巧”的特色人工智能产业结构。

其中,“耳聪”指的是加快下一代语音技术研发,打造成熟语音产业链;“目明”是积极部署机器视觉产业链;“心灵”是加快人工智能应用芯片研发产业规模化发展;“手巧”则是建立智能无人设备、智能硬件等人工智能终端的研发基地。

图1 合肥高新区“中国声谷”研发楼群(来源网络)

2. 厦门高新区:打造新能源智能汽车产业生态圈

厦门高新区快速吸引新能源充电桩领军企业落地生根,拥有完整的新能源汽车充电桩产业链。包括厦门科华恒盛、厦门益垣聪新能源等企业布局电机、芯片、充电模块等产业链上游,而国家电网、中国普天等充电桩运营商为下游市场应用场景提供了产业链保障。

厦门高新区在公交、旅游景区、政府机关和公共机构等领域大力推广使用新能源汽车,扩大新能源汽车在公共服务领域应用规模,鼓励公共机构和私人消费者购买使用新能源汽车,进一步提高了新基建中新能源汽车充电桩在厦门高新区的增长需求。

图2 厦门高新区(来源网络)

3. 株洲高新区:着力打造“中国动力谷”

位于两型化发展的国际一流轨道交通产业基地,株洲高新区轨道交通先进制造业集群规模稳居全国首位,在核心技术研发、整车生产、产业链配套等方面独树一帜。

株洲高新区已完成新基建中的轨道交通国家高端装备制造业标准化项目验收,主导或参与在编在研的国际标准48 项, 赢得了行业话语权。龙头企业在新基建中的引领作用明显,中车株洲电力机车和中车长江车辆株洲分公司等龙头企业在核心技术研发、工程化试验等方面影响力巨大,引领株洲轨道交通行业快速发展。

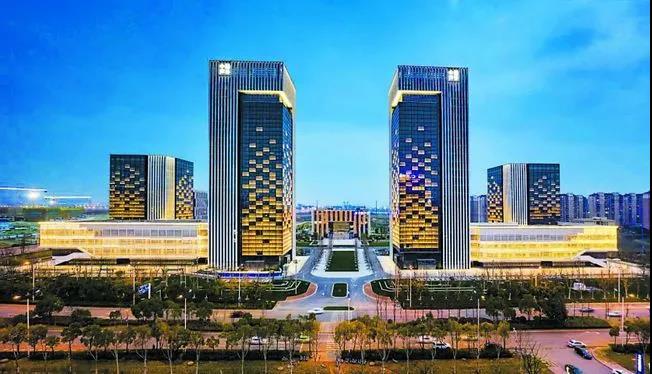

图3 株洲高新区动力谷大厦(来源网络)

4. 贵阳高新区:建立“1+N”的大数据产业新体系

贵阳高新区涌现出数据存储、数据清选加工、数据分析应用、数据安全、数字物流、创新创业企划、大数据人才培训等一系列新业态,成为国内大数据中心建设应用的典范。

通过加快打造公平共享创新型中心城市示范区,贵阳高新区大数据产业在政府治理、产业发展、民生改善等多个领域得到广泛应用。目前,食品安全云、电子商务云、社区服务云、智慧农业云、智能交通云等20 朵“云”已成功落户贵阳高新区,“云上贵州、数聚贵阳”发展态势正在形成,不断拓展出新基建中大数据中心应用前景。

图4 贵阳高新区(来源网络)

四、思考: 强设计、提效率、推特色、创生态

1. 发挥“头雁”示范作用,加强新基建顶层设计。

运用全局视角和全周期管理思维,新基建要兼顾国家战略利益与地方经济效益之间的平衡,为我国科技创新发展筑牢基础。

一是依托国家实验室、大科学装置以及创新网络基础设施,前瞻布局一批基础性、交叉性、储备性新基建重大项目工程,实现政策红利、科技攻关和产业效益有机结合,构建“创新载体-总部集群-产业配套-营商环境”四位一体的新基建发展框架。

二是针对新基建数字化、智能化、网络化的特征,运用产业技术路线图、科学计量分析体系等多元战略工具,加强新基建产品质量、社会效益等方面综合评估,加快新基建赋能赋智赋值效应,提升制造业全要素生产率。

2. 创新金融支持模式,提升新基建投资效率。

5G基建、工业互联网、特高压等领域投入资金大、回报周期长,必须辨别新基建概念泛化及炒作,避免一哄而上造成的产能过剩及重复建设。

一是准确把握基础设施及网络布局规划,适度提升中央政府杠杆率扩大新基建投资规模,降低地方债务压力。

二是探索PPP融资模式,吸引更多社会资本参与项目建设。及时跟踪新基建领域“独角兽”“瞪羚”企业核心技术优势,通过地方产业园区、高新技术企业、市场化金融机构三方合作方式,加强相关技术和商业价值层面评估,优化丰富5G基建、人工智能等产业投融资结构,推动相关创新主体IPO上市,构建多元化新基建投融资模式。

3. 突出区域特色优势,稳步推进新基建发展。

鉴于我国高新区地理区位和产业基础各异,下一步要紧密结合自身特色优势,分层次、多维度布局新基建项目,切忌盲目跟风、一拥而上。

一是位于沿海发达地区的高新区需聚焦未来网络、后摩尔器件、雾计算等超前沿领域,增加基础研究投入,加快产出一批新基建领域颠覆式原始创新成果。

二是位于经济欠发达地区的高新区需充分做好新基建与“铁公基”之间的衔接,加快4G/5G通信网、新能源汽车智能化流水线、绿色数据中心等方面升级改造,降低资金及时间投入成本。

4. 坚持软硬结合原则,优化高新区新基建创新生态。

我国高新区既要重视数据中心、5G基建、IPV6网络架构等“硬基建”项目投资,也要构建起涵盖监管创新、金融投资、风险防控、安全保障等多维度的软环境,加快 把“数字能”“信息能”转化成“产业能”“经济能”。

一是发挥新一代信息技术赋能效应,加快推动消费物联网,新物流系统及数字化仓储等基于数字化、智能化、网络化技术的“软硬结合”项目,搭建基建设施和场景应用之间的桥梁。

二是推动产业级数据共享,前瞻储备包括云办公,智慧医疗、车联网等“软”项目,引导创新资源要素有序流向市场价格中心、金融交易平台等软基建之中,最大程度发挥新基建的商业价值。

总结:利用高新区的产业优势和创新优势布局新兴基础设施建设,将对示范引领更大力度改革开放具有重要作用,也有利于促进“双创”,充分发挥出新基建鲜明的科技特征和产业导向价值,更好融入国际产业链供应链。

从需求侧来看,高新区布局新基建有助于三次创业,服务于创业升级,更好满足人民美好生活需要;从供给侧来看,高新区布局新基建为中国创新发展,特别是抢占全球科技创新至高点创造基础条件。因此,高新区新型基础设施建设必须适度超前,必须走在经济社会发展的需要前面,否则将制约我国区域经济社会发展。

来源 | 曹方, 王凡, 姬少宇:科技创新赋能新基建的潜力、实践与思考,载于赛迪智库公众号;释放国家高新区新型基础设施的三大赋能效应,载于《科技中国》,2020年第8期(原文有删改)

编辑 | 唐瑞哲

策划 | 冯 荣

审核 | 甄 杰