随着全球化与区域一体化的发展,上海与周边地区的关系也在不断地改变,由最开始对周边地区的辐射到与周边地区的联动,再到整合发展。一方面,临沪地区凭借其独特的区位不断提出“接轨上海”的战略,认为谁能接轨上海谁就能快速发展。另一方面,随着上海人工和土地成本的增加,上海的一些产业开始向外转移,临沪地区处在承接扩散和辐射的第一位置。而产业园区以其作为转化区位的优势,成为接轨上海、承接转移的载体。

除此之外,上海与周边地区的竞争态势也非常明显,产业园区由于其拉动城市经济增长、创造优势要素的功能,也参与到了竞争中来。一些临沪产业园区自身综合实力在全国排名前列,如同济大学发展研究院公布的2017中国产业园区持续发展百强榜中,苏州工业园区位列第三,仅次于张江国家自主创新示范区,昆山、宁波、南通经济技术开发区等也进入榜单。

图1 2017年中国国家级产业园区持续发展竞争力综合排名前20名(来源:2017中国产业园区持续发展蓝皮书)

临沪地区与上海的联系由于其区位、历史、经济的差异也变得错综复杂,本文仅从产业园区的角度来探究此联系与其自身的优势所在。首先,区域化经济合作的加强导致单个企业或地区难以形成竞争力,产业园区的建设对促进产业集群形成整体竞争力,促进区域间社会经济的协调发展、减少恶性竞争具有重要影响。其次,上海作为国际大都市,除了辐射效应,在产业转型升级过程中对周边地区资本和人才也可能产生虹吸效应,临沪产业园区作为该区域的增长极,识别自身优势然后把握和创造优势对本地经济的发展有重要意义。最后,一些临沪产业园区本身具有典型性和示范性,其发展过程中利用区位优势的经验对其他临沪地区或者大都市周边地区都具有指导意义。

临沪地区的界定

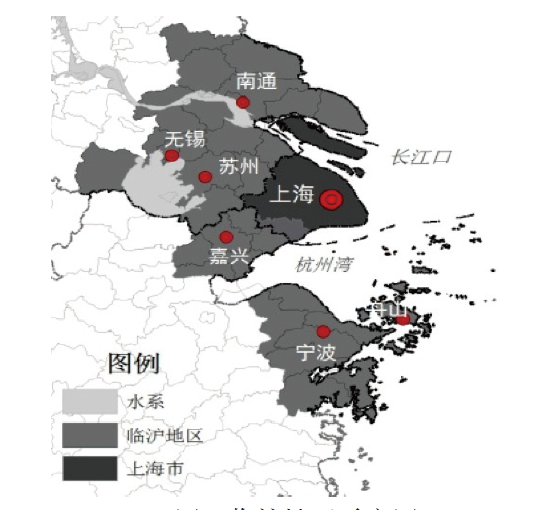

2015年《江苏省临沪地区协调规划》提出的临沪地区包括苏州、南通、昆山、太仓、启东和海门。2016年《上海城市总体规划(2016-2040)》提出,在交通通勤、产业分工、文化认同等方面与上海关系紧密的地区为苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山。本文认为,临沪地区不只是与上海接壤的地区,而且要强调其与上海经济、社会、文化之间联系的紧密性并具有一体化的趋势。所以结合上述内容,本文将临沪地区界定为苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山6个市,如图2所示。

图2 临沪地区示意图

临沪产业园区的发展现状

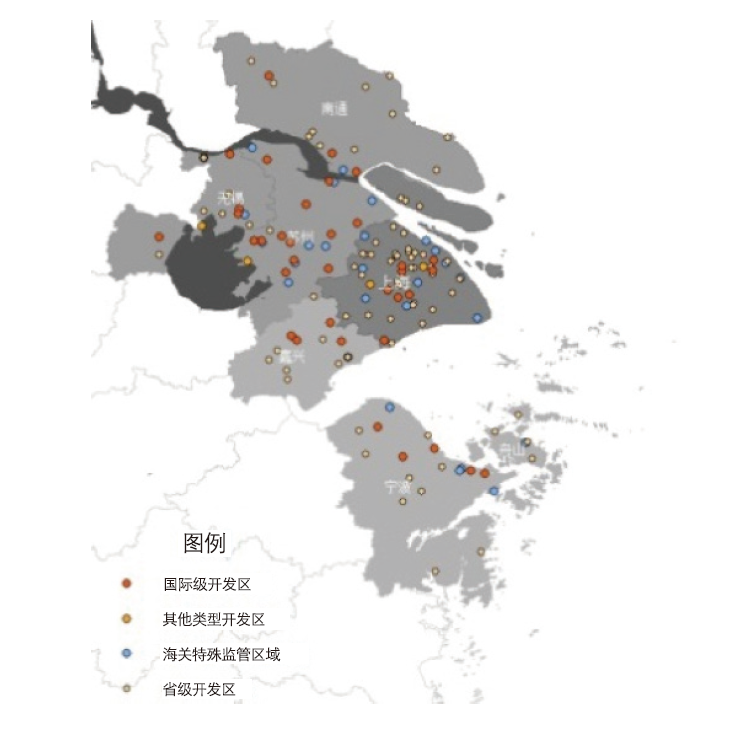

临沪产业园区的中,国家级的有国家级经济技术开发区、国家级高新技术产业开发区、海关特殊监管区域、国家旅游度假区,其中海关特殊监管区域包括出口加工区、综合保税区、保税物流园区、保税港区等。省级产业园区包含经济开发区和工业园区等。不同类型的园区数量中,经济技术开发区最多。《中国开发区审核公告目录(2018年版)》中公布的开发区数据显示,临沪地区6市共有各类国家级开发区49个、省级开发区42个。临沪地区6市的国家级经济技术开发区占浙苏两省24市的一半左右。

需要指出的是,除去国家级和省级开发区以外,临沪地区还普遍存在市级及市级以下产业集中园区。市级产业园区以部分经济技术开发区、部分高新技术产业开发区、部分工业园区、部分农业园区为代表。尤其是在工业起步较早、发展成熟的苏南地区,几乎达到了镇镇均有颇具规模的工业集中区的程度。

图3 上海及临沪产业园区类型与数量(来源:作者根据《中国开发区审核公告目录(2018年版)》整理

临沪产业园区的空间特征

本文通过对《中国开发区审核公告目录(2018年版)》中上海及临沪地区产业园区位置的整理与定点,试图分析临沪产业园区空间分布的规律。

图4 上海及临沪产业园区分布图

从图4可以发现临沪产业园区的三条轴线:首先是沿海轴。城市经济利用港口走出世界,港为城用,城以港兴。上海及临沪地区海港和河港分布密集,其中上海港、宁波-舟山港在世界港口排名中位列第一和第四。港口能吸引和聚集大量的现代工业,所以许多产业园区特别是海关特殊监管区域就是依托港口建成的。例如大榭岛经济技术开发区、滨海经济开发区、北仑现代农业综合开发区就在宁波港附近。

其次是沿江轴。沿江地区由于其区位优势形成了独特的产业特点。比如南通市的产业园区几乎都分布在临江和临海。临沪地区港口之间的合作也很密切,例如2015年上海港与苏州港合作采用“沪太通”模式,提升了苏州港对区域经济的服务能力。在长江东西运输通道和海上南北运输通道的交汇点的港口,其腹地覆盖临沪地区甚至中西部城市。

第三是沿路轴。产业园区几乎都沿着高速公路、铁路发展,便于产业园区内的企业与外互联互通,形成“交通走廊式”的格局。如图5以上海为增长极,有沪宁高速、沪宁铁路,沪杭、杭甬高速公路和沪杭、沪甬铁路。产业园区形成的轴线也与城市体系中的经济增长轴线基本重合,说明产业园区在区域空间结构中的重要性。而产业园区又作为增长极对外辐射,围绕其成立企业孵化器、科技园、创业基地等,带动整个临沪地区的发展。

图5 上海及临沪产业园区空间特征

临沪产业园区的产业特征

本文利用《中国开发区审核公告目录(2018年版)》和《中国开发区审核公告目录(2006年版)》所公布的临沪地区和上海市各个产业园区的几个主导产业,对其进行分类并总结其特征。

首先,制造业由规模制造向高端制造、智能制造转变,开始以技术密集型、资本密集型和知识密集型产业为主。战略性新兴产业如节能环保产业、生物医药、装备制造、新能源产业、新材料产业比重增加明显。部分产业在升级,比如2018开发区目录中汽车制造中一半都涉及新能源汽车。2018年主导产业中出现了新业态,如纳米技术、文化创意、工业互联网、电商。

可以看出,临沪地区的产业园区优先适应经济全球化背景下国际劳动分工形式的转变,以及对国家发布的政策形成响应。《中国制造2025》明确制造业是国民经济的主体,要加大信息技术和制造业融合,推动智能制造,不仅要发展先进制造业,也要求提升传统产业,要求推动生产型制造向服务型制造转变。江苏省发布《关于打造长三角地区特色产业基地政策措施》,提出推动产业高端化发展,聚力发展三大主导产业:生物医药、新船研发、新能源。苏州工业园重点发展纳米新材料产业集群、昆山小核酸产业集群,并被纳入国家创新型产业集群试点名单。

其次,临沪产业园区形成了四大特色产业——电子信息业、机械制造业、化工业和纺织服装业。其中,电子信息是外向型产业,机械和化工则较多分布在沿海及沿江,纺织服装是符合临沪地区产业发展历史的传统密集型产业。这些产业契合其区位及资源本身的特色,且存在产业同构的现象。由于临沪地区拥有相似资源禀赋且在市场经济导致的产业园区主体利益的驱动下,产业重复也是形成临沪地区特色产业集群的基础。上海和临沪地区的产业关联度增加,上海的极化效应也不断加强。不过相对于2006年而言,经过十余年的发展,产业定位的同质化现象有所改善,临沪产业园区在不断依靠自身发展基础和优势形成独特的产业特色,并展开差别化竞争。

案例介绍—昆山花桥经济开发区

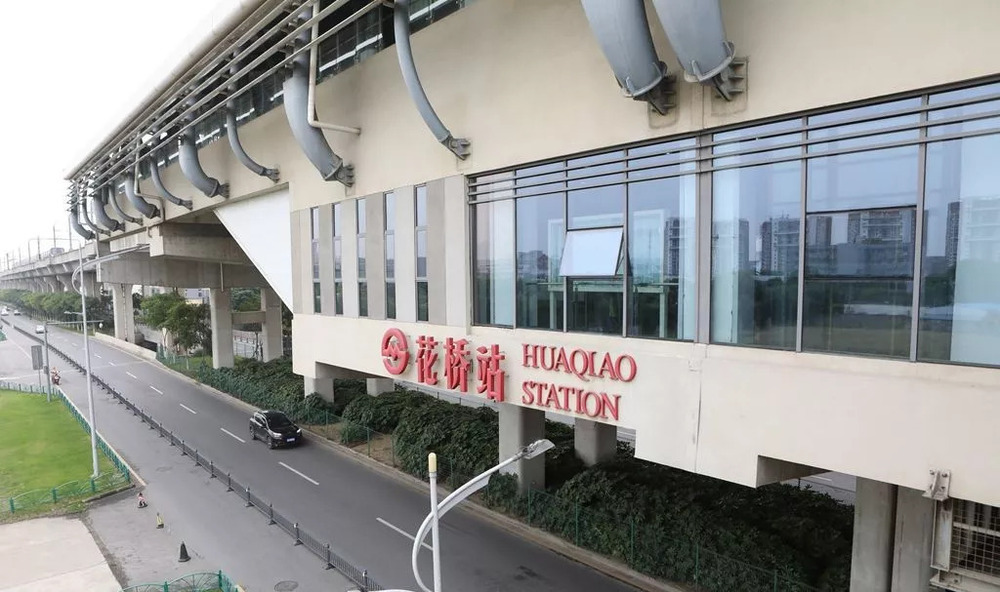

昆山花桥经济开发区原来是江苏省昆山的市辖镇,其面积达50.09平方公里,位于江苏省的东南部,是江苏省昆山和上海市嘉定、青浦结合的地方,距离上海市中心仅25公里,距离昆山市中心16公里,有“江苏东大门,苏沪大陆桥”之称号。2005年江苏省将花桥设立为江苏省发展现代服务业的示范区,成为江苏省三大商务集聚区之一,2006年被正式设立为省级开发区,成为江苏省唯一的一个以现代服务业为主导产业的开发区。之后,花桥经济开发区凭借其区位优势和政策优势不断发展,获得了“中国10大最佳服务外包园区”、“服务外包认证国家示范区”等称号,在2017年全国综合实力千强镇中位列全国第14名。

图6 上海及临沪各城市通勤联系总量(来源:网络)

花桥的区位决定了它是上海对外辐射最近的区域之一,也是沪宁发展轴上重要的节点之一,具有典型性。尤其是近十年间,在与上海在交通、产业、社会方面的互动越来越多的情况下,花桥的现代服务业发展迅速,探究花桥经济开发区的优势到底在何处能使其他临沪地区产业园区获得有益的借鉴。

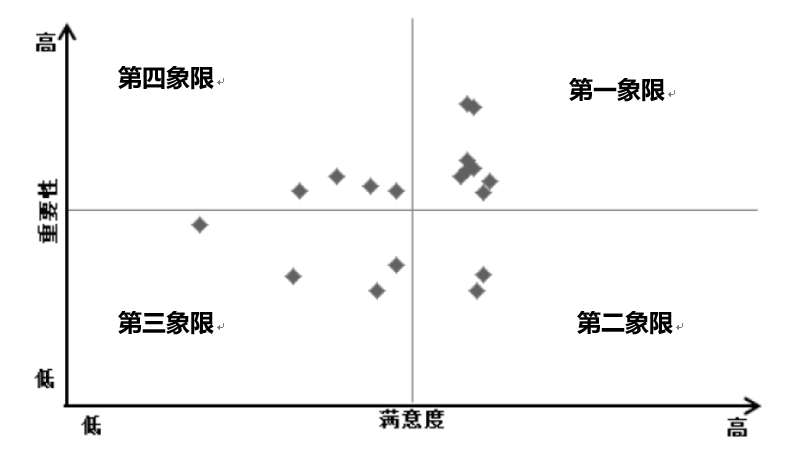

本文对花桥经济开发区内的企业进行问卷调查,主要为了解企业对花桥经济开发区的各个区位因子的满意程度。最终绘制出区位因子重要性及满意度分布象限图。从象限图中我们可以看出,花桥经济开发区的哪些区位因子是优势,哪些需要改进。

图7 区位因子重要性及满意度分布象限图

第一象限为满意度高、重要性高区域,包括水电气成本、自然生态环境、行政费率、园区管理者办事效率、土地和房地产价格、靠近上海市场、园区优惠政策、园区内通讯及网络设施。这几个区位因子可以有效降低公司的交易成本,打造政策洼地。花桥经济开发区在这几个方面表现得不错,这也符合花桥经济开发区一直以来对自己的定位。

第二象限为满意度高、重要性低区域,包括靠近国内市场和劳动力成本。笔者调查的公司选择花桥经济开发区的重要原因不是靠近国内市场,相对于国内市场而言,花桥靠近上海的区位优势更加吸引这些公司。

图8 上海地铁11号线始发站花桥(来源:网络)

第三象限为满意度低、重要性低的区位因子,包括交通便捷、园区内及周边文化和娱乐设施、靠近国际市场、创新氛围等。可能受所选企业行业的限制,企业对这几个区位因子不太敏感。花桥经济开发区应该在这几个方面持续关注企业对其期望的变化。

第四象限为满意度低、但重要性高的区位因子,包括园区内及周边商务服务设施、相关产业发展、资金的可获取性、技术和管理人员供应。这几个区位因子是需要重点改进的。

究其原因,花桥作为昆山制造业集聚地区的一部分,还处于向服务业转型的过程,目前进入花桥经济开发区的企业大多规模不大,产业之间的关联性不强,产业基础薄弱。问卷调查中也发现,此地商务楼大多为单独出租,虽然空间上临近,但相互之间交流较少,没有发挥集聚经济的作用。除此之外,办公产品供应量过于密集,目前有亚太广场、大上海国际商务广场、中泰大厦等商务办公楼,未来还将有华润国际社区商业中心、康盛旅游综合体等。这些办公楼处于住宅区和生活性服务区,均不具备办公软件硬件条件,商业也没有形成一定的氛围。以上表可以看出,办公楼的入驻率不高,而且政府介入市场的情况较多。虽然围绕着上海11号线投入了大量资金建了许多商务楼,但是暂时没有发挥其优势。园区内设施的缺乏可能也是导致高素质的人才不能被吸引的原因之一,虽然企业对劳动力的成本比较满意,但更重要的技术和管理人员却供应不足。

图9 花桥部分商务楼情况展示

整体而言,花桥经济开发区的优势主要是土地、财政等政策的倾斜为企业提供优惠的政策资源,以及其硬件基础可为企业提供良好的设施保障。但是花桥在企业与企业之间的联系、内部资本和品牌管理等互动融合、文化基础设施和创新氛围的软环境建设方面有所欠缺。整个产业园区还处于政府引导的状态,其凭借得天独厚的区位优势让企业不断集中,但却没有真正形成集聚。

对策和建议

1. 利用区位优势,积极接轨上海

积极接轨上海,把握上海产业转移的机会。上海产业转移的领域在不断扩展。一方面,上海为建成具有全球影响力的科技创新中心,需要进行产业园区的结构优化和转型发展,急需将较低端的产业转移出来。另一方面,上海目前的发展阶段是后工业化阶段和后城镇化阶段,一些探索性的高新技术产业的新模式为实现上海技术人才优势与外地资源、劳动力优势的有效结合,也在对外进行产业转移。临沪地区可以根据自身的需求和优势建设产业园区,作为承接上海产业转移地载体。例如:嘉兴打造秀洲区浙江科技孵化城和南湖区的金融小镇,将重点放在现代服务业;昆山则将高端制造业作为“承接转移”的重要领域。

积极接轨上海,增强基础设施的对接。以南通为例,随着苏通大桥、崇启大桥以及沪通铁路的建设,南通进入上海一小时交通圈,减弱了长江对两地的阻隔,为园区之间的合作创造了基础。截至2017年底,启东工业产品配套上海的比例已达18%,35%的农产品供应上海,70%的游客来自上海,85%的项目和资金来自上海。

积极接轨上海,实现产业分工合作。不盲目地调整“同构”产业,而是与上海相互衔接、密切配合,促进区域产业集群的发育和发展,为提高整体产业的竞争力水平创造良好的环境。以上海为参照物,结合自身的产业优势和区位条件,明确各自城市的定位。例如:南通建设为上海国际航运中心北翼的重要组成部分和区域性航运枢纽;太仓打造临沪高新技术产业带,结合本身中德企业示范区的优势,建设成为有全球影响力的产业科技创新中心。[8]临沪地区还可以积极发展现代都市型生态农业,将农业产业园区建设成一二三产业融合的平台,并有目的地吸引上海游客。

2. 借助创造优势,形成本地特色

除了接轨上海、利用先天的区位优势外,临沪产业园区应该加强自身的建设以创造新的优势。产业园区作为改善经济发展硬环境和软环境的场所,可以较好地导入短缺的优势要素,完善优势要素质量,改变优势要素的基本结构。

改善区位因子,形成集聚经济。依靠先天的优势区位可以让企业在临沪地区集中,但是集中不等同于集聚,集聚才是保持区位优势、吸引企业进一步集中的关键。在硬环境上,产业园区应该为产业集群提供具有园区特色的、实用的基础设施,有目的地完善配套环境,打造公共技术平台和服务体系,为产业园区的第三产业发展拓展空间。在软件方面,园区应该搭建良好的信息服务平台,促进园区内企业创新活动的相互协同。学习像硅谷鼓励创新、互信合作、宽容失败的氛围,形成企业追求创新、勇于创业的价值理念,从而自下而上地创建工业园区的创新环境。

改善区位因子,打造人才集聚地。人力资源是产业园区重要的资源,打造智力资源的集聚地,是产业园区构建创新体系、提升竞争能力的关键。从前文对花桥经济开发区的分析可知,许多人在花桥居住但在上海工作,如何有效地将上海乃至全国的人才吸引到临沪产业园区内,防止上海对人才的虹吸效应?关键在于让人才产生归属感,让他们能够在此安心、长期地工作。依靠公平竞争的原则和优惠政策为产业园区创造优良的软环境。

改善区位因子,形成根植网络。园区内要有密切的产业关联、互动的创新氛围以及稳定的地方根植性,不能仅仅将初期的土地或房地产成本较低和园区优惠政策作为长久的吸引点。应引进和利用外部科研力量进行合作,让企业进行产业协作和良性竞争,从而将整个产业园区打造为信息交流、项目合作、资源共享的创新系统。

来源 | 李语杨: 临沪产业园区类型、特征及其区位优势比较研究,载《上海房地》,2019年第9期(原文有删改)

编辑 | 唐瑞哲

策划 | 吴逸凡

审核 | 甄 杰